2.5. Das Prinzip der Verteilten Belastungen

2.5.1. Zusammenfassung

Bei einer Geometrischen Verankerung muss die grösstmögliche und nicht nur auf bestimmte Bereiche beschränkte Implantatsoberfläche die Verankerungsbelastung mittragen, damit der Knochen überall im KnochenVitalitätsBereich liegt.

Wenn einem Bereich eine bestimmte Funktion zugewiesen wird, verkleinert sich folglich die Oberfläche, die teilweise der Verankerung beitragen würde.

Damit kein Knochenpunkt zu grossem Druck oder übermässiger Belastung ausgesetzt wird, was eine Rückbildung des Knochens und starke Schmerzen verursachen würde, muss die gesamte möglichst grossflächige Befestigungszone im Bereich der Knochenvitalität bleiben.

Das ist das Prinzip der BelastungsVerteilung.

2.5.2. Fast gleichförmiger Verteilung

Bei einen Schaft mit Geometrischen Verankerung wird die Belastung auf den Knochen übertragen und scheint von der Vertikalachse der Diaphyse auszugehen. Dies entspricht einer radialen, quasi gleichmässigen Verteilung, das heisst die gesamte Knochenoberfläche, die mit dem Implantat in Kontakt kommt, beteiligt sich an dessen Immobilisierung, und dies gerade auch in Situationen starker dynamischer Einwirkung.

Da jeder Punkt die Belastung mitträgt, keiner befindet sich extrem überlastet.

2.5.3. Die Vorspannung ist unerlässlich

Eine Vorspannung des Knochenbettes am Ende der Implantation gilt als wichtiger Faktor zur Verringerung des Risikos von Mikrobewegungen des Schafts im Knochenbett.

Schäfte mit geometrischer Verankerung sind die einzigen unzementierten Schäfte, auf Grund dessen Geometrie der Knochen regelmässig unter Vorspannung steht und so ab dem ersten Tag der Implantation vor Mikrobewegungen geschützt wird, ohne ein eventuelles Nachwachsen des Knochen abzuwarten.

2.5.4. Beachtung des Gebiets von Knochenvitalität

Um einer Geometrischen Verankerung unter Berücksichtigung der Bereich der Knochenvitalität gerecht zu werden, muss die Belastung der Verankerung einerseits von einer möglichst grossen Oberfläche des Implantats und nicht nur einigen ausgewählten spezifischen Zonen getragen werden. Andererseits muss verhindert werden, dass ein Bereich oder ein Punkt des Implantats unter starken Druck gerät oder übermässig belastet wird und so einer lokalen Rückbildung ausgesetzt wird. Das gesamte Knochengebiet der Implantatsbefestigung muss folglich im Bereich der Knochenvitalität bleiben. Das ist das Prinzip der Belastungsverteilung.

2.5.5. Alle Zonen sollen teilnehmen

Wenn ein Implantat mit einer zu kleinen Teilfläche des gesamten ihm zugewiesenen Knochenbetts in Berührung kommt, wird die aus Statik und Dynamik des Patienten resultierende Gesamtbelastung auf eine zu kleine Fläche übertragen. Wird der Knochen an einigen Berührungspunkten mit dem Implantat zu starkem Druck ausgesetzt, bildet er sich an den Berührungspunkten zurück. Die Prothese kann in den Knochen eindringen und häufig empfindet der Patient starke Schmerzen, wenn eine kurzfristige Belastung übermässig gross wird.

Um die Verteilten Belastungen zu erreichen, besteht die Möglichkeit die Primärkontaktfläche (unmittelbar nach der Operation) mit Hilfe einer sehr genauen Zeichnung des Implantats zu vergrössern. Deshalb lehne ich es ab, verschiedenen Prothesenzonen spezielle unabhängige Funktionen zuzuweisen.

Das typische Gegenbeispiel wäre eine Prothese, deren umfangreich gewordener metaphysärer Teil einzig die Funktion hätte, das Gewicht des Patienten zu tragen, und deren zylinderförmiger und glatter diaphysärer Teil einzig die Funktion hätte, die Implantatachse zu stabilisieren und dem axialen Eindringen der Prothese in keiner Weise entgegenwirken würde.

Wenn man nun einen Kragen hinzufügt, der bei einer Berührung mit der Halsschnitt selbst einen Primärkontakt verhindert, wird die Prothese nie eine akzeptable und schmerzfreie Primärstabilität aufweisen.

Meiner Meinung nach muss sich ein zementfreier Schaft auf die gesamte präparierte Knochenlänge stützen. Alle Bereiche müssen eine Widerstandsfunktion besitzen, um das Eindringen der Prothese zu verhindern. An allen Punkten absolut gleiche Belastung erzielen zu können, wäre illusorisch. Wenn alle Zonen mitbelastet werden, wird folglich kein Bereich überbelastet werden.

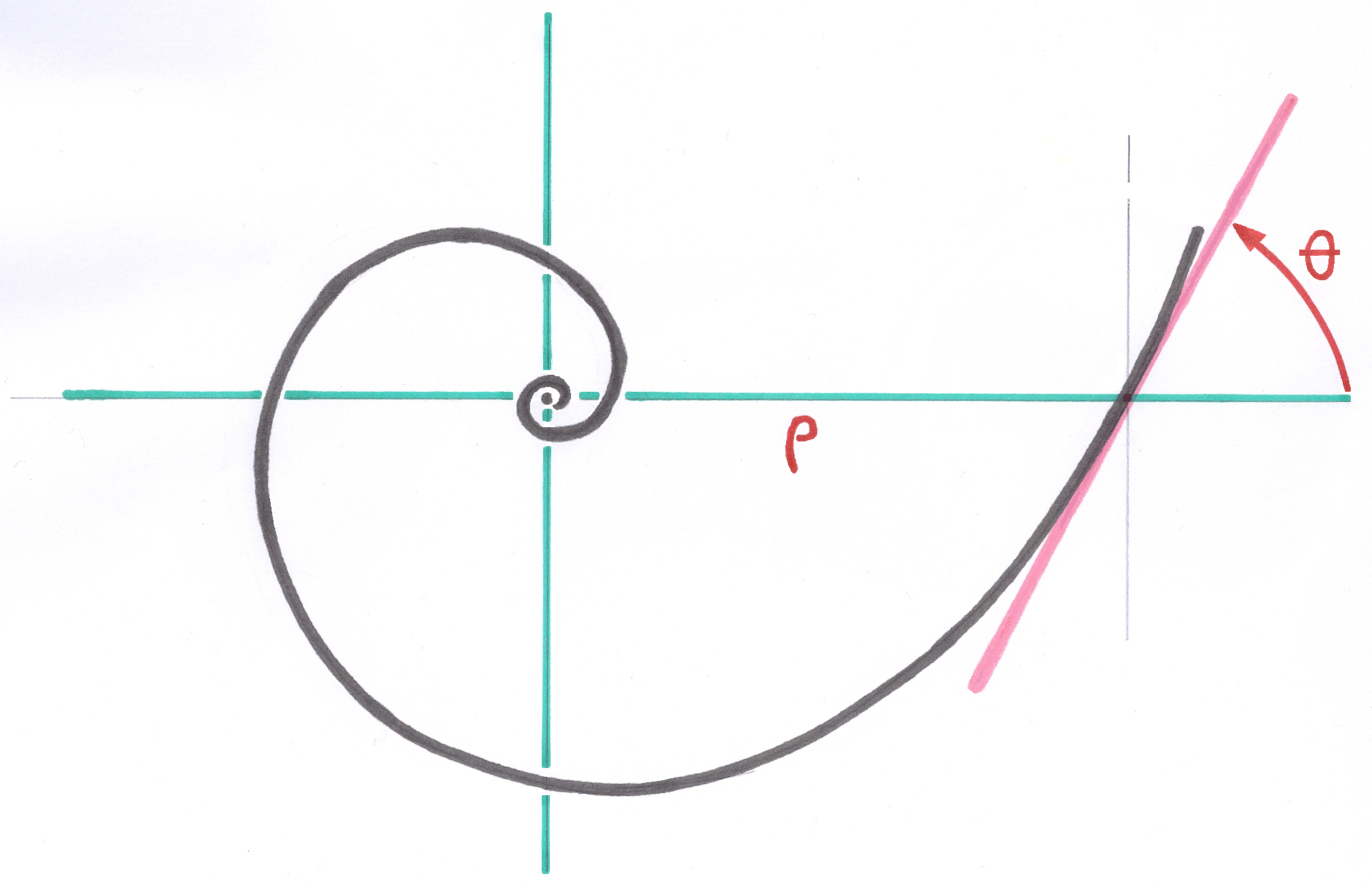

2.5.6. Anwendung des Gesetzes der Positive Ableitungen

Um den Eigenschaft der Verteilten Belastungen zu erreichen, muss nicht nur die Oberfläche des Schaftsquerschnittes durchgehend von einem Ende zum anderen wachsen, sondern auch die radiale Entfernung zur Achse von jedem beliebigen Querschnittspunkt.

Zudem erfordert der mathematische Ausdruck dieser Bedingung, dass die Primärableitung der Entfernung in allen Punkten sowie des Schnitts positiv und kontinuierlich und die Sekundärableitung mindestens kontinuierlich sein muss.

Eine weitere äusserst wichtige Bedingung ist die möglichst radiale Vorspannung des Knochens. Das Knochenbett muss folglich präpariert und der Prothesenform stark angeglichen werden. Die Prothese muss nicht zwingend an allen Stellen mit dem Kortikalknochen in Berührung sein.

Das ist, was ich unter dem Ausdruck Partieller FormKorrektur ausdrücke.

Unter Anwendung der aufgezeigten mathematischen Regeln erfolgt die Vorbspannung durch ein Einstossen des Schafts am Ende der Implantation. Eine radiale Vorspannung im Knochen erfolgt durch die Anwendung angemessener Bedingungen hinsichtlich der Form des Schaftsquerchnitts.

Ohne jegliche Belastung läge der Schaft unbeweglich im Knochenbett, aber bei Beanspruchung durch Belastung verlören jedoch einige Punkte des Schafts mangels Vorspannung, die den Kontakterhalt im Knochen auf dynamische Weise hervorriefe, den Kontakt mit der Knochenhülle. Mikrobewegungen würden relativ zum Knochenbett auftreten und es könnte hinsichtlich der Sekundärstabilität keine Osteoinegration erfolgen.

2.5.7. Besondere Berechnung der Raspeln

Zur Optimierung der Belastungsverteilung führte ich mittels Berechnung geringfügige Unterschiede zwischen den Schäften und den jeweiligen Raspeln ein und konnte auf diese Weise Schmerzen, die bis dahin bei unzementierten Prothesen als normal galten, fast vollständig beseitigen.

Um die Verteilten Belastungen zu erreichen, ist auch eine Vorbereitung des Knochenbetts mit an das Implantat angepassten Raspeln notwendig. Diese Anpassung erfolgt durch Berechnung der Raspeln, die möglichst zur gleichen Zeit wie die Beschreibung der Schäfte programmiert werden sollte. Die Herstellung der Raspeln sollte bis auf ca. 20 Mikrometer präzise sein. Die Raspeln dürfen nicht vollkommen mit dem Schaft identisch sein, da das zusätzliche Einstossen am Ende der Implantation ansonsten keine Wirkung zeigen würde.

Ausreichende Berechnungsmitteln ermöglichen das Einführen geringer Grössen- oder Neigungsunterschiede zwischen Raspel und Schaft, um so gezielt und parametriert auf die Vorbelastungsverteilung des Knochens entlang des Schafts einwirken zu können.

Dies wird zum Beispiel bei SLR-Plus-Schäften für mitteltiefe Reoperationen angewandt, durch die eine stärkere Belastung des intakten tiefer liegenden Kortikalknochens erfolgen soll, wenn der Proximalknochen beschädigt ist.

----

Nächste: Das Prinzip der Vorspannung