5.3.1. Cotyles Bicon Plus

5.3.1.1. Historique de la conception de la coque Bicon Plus

Le cotyle Bicon est naturellement un successeur du cotyle Zweymüller monoconique vissé en Titane d'AlloPro.

Depuis l'utilisation des cotyles de Endler en polyéthylène massif, la préparation de l'acétabulum pour la coque monoconique AlloPro s'effectuait avec des fraises coniques présentant frontalement une arête vive sans aucun arrondi. Cette arête, déjà pour les cotyles de Endler de 1979 et 1980 était trop agressive compte tenu de la dimension et de la forme des fraises, un peu trop différentes des cotyles eux-mêmes.

Il arrivait déjà à l'époque que le fond de l'acétabulum soit perforé et qu'une fente en forme de lune soit visible au fond. Cela voulait dire que la préparation de l'acétabulum avant même le taraudage pour le cotyle de Endler était d'une forme excessive.

5.3.1.2. Observations et expérience sur l'échelonnement des tailles des cotyles précédents

Depuis 1981, j'avais observé une très mauvaise répartition des tailles des cotyles de Endler. J'ai à cette époque fait une note écrite avec proposition de modification, avec la description du procédé à appliquer. Pour certains patients, l'Opérateur était contraint de choisir un implant trop volumineux alors qu'un cotyle intermédiaire aurait parfaitement convenu. La fraise de la taille inférieure disponible était par contre trop petite pour atteindre les bords de l'acétabulum et ne permettait pas de préparer un taraudage suffisamment profond.

5.3.1.3. La coque en titane monoconique

Par la suite, en 1986, a été mis au point le cotyle monoconique AlloPro Zweymüller. Egalement pour ce cotyle le fraisage en forme de tronc de cône était excessif avec des angles très marqués. A nouveau, lors de la préparation, le fond de l'acétabulum était perforé quasi systématiquement.

Suite à ces observations en cours d'opération, j'ai constaté que l'épaisseur de Titane à l'endroit de l'épaulement des cotyles vissés d'AlloPro permettait de créer un chanfrein de plusieurs millimètres tout en gardant une épaisseur de Titane suffisante.

J'ai aussi remarqué en préparant à partir d'un cotyle existant un prototype sur lequel l'épaulement était chanfreiné que l'élasticité et la solidité de la coque n'étaient nullement affectées par cette modification.

Ce prototype a été réalisé pour étudier la faisabilité d'une coque analogue nécessitée par une très jeune patiente du Professeur Touzet à l'hopital Necker.

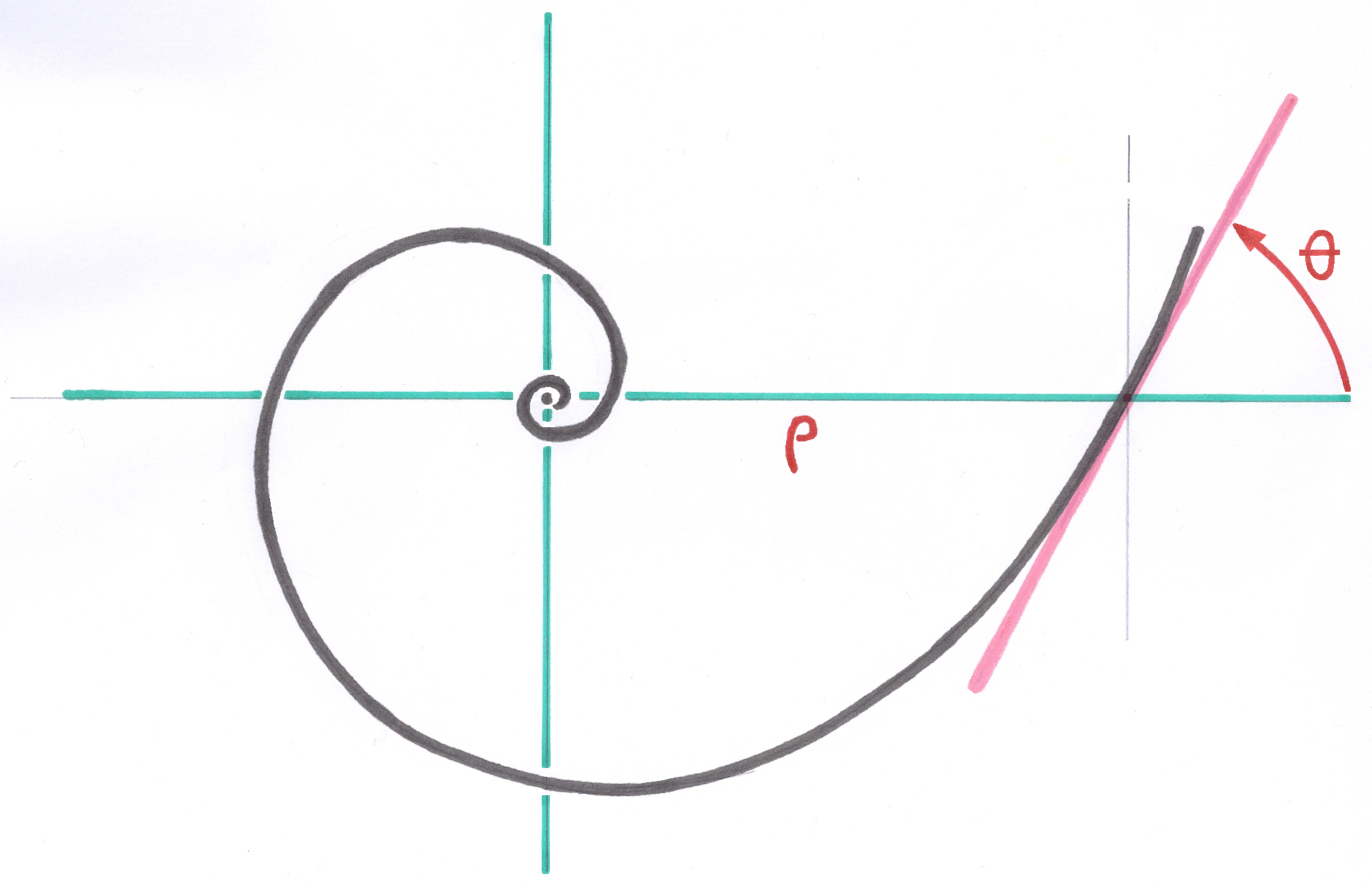

5.3.1.4. Le " bicone " frontal oblique de la coque

En préparant en 1999 un exposé pour les 20 ans des prothèses de Zweymüller à Vienne, j'ai dessiné les schémas explicatifs démontrant que la préparation de la coque Bicon était une excellente approximation de la forme naturelle de l'acétabulum avec très peu de perte osseuse supplémentaire comparativement à une préparation sphérique. Le contour en lignes brisées présente une excellente résistance au basculement si on fait la comparaison avec une coque sphérique dans une cavité sphérique.

5.3.1.5. Conception de la coque Bicon déclenchée par un cas réel

Le cas spécifique d'une jeune patiente du Professeur Touzet, Hôpital Necker a nécessité la mise au point de la forme du futur cotyle Bicon. ( 9.7.1.Doc 1, p56, 58 ) Il s'agissait d'une patiente d'environ 18 ans qui mesurait 1m30 et 34kg environ et n'était absolument pas en mesure de remarcher un jour si une intervention de reconstruction n'était entreprise. Pour cette patiente, aucune taille de tige fémorale ne convenait. Dans mon atelier personnel j'ai réduit la plus petite tige AlloClassic disponible pour obtenir une tige dont l'équivalent serait la taille " moins 4 " dans l'échelle actuelle des tiges SL Plus, avec en plus une conicité réduite pour s'adapter au fémur resté quasi cylindrique par le manque de sollicitation .

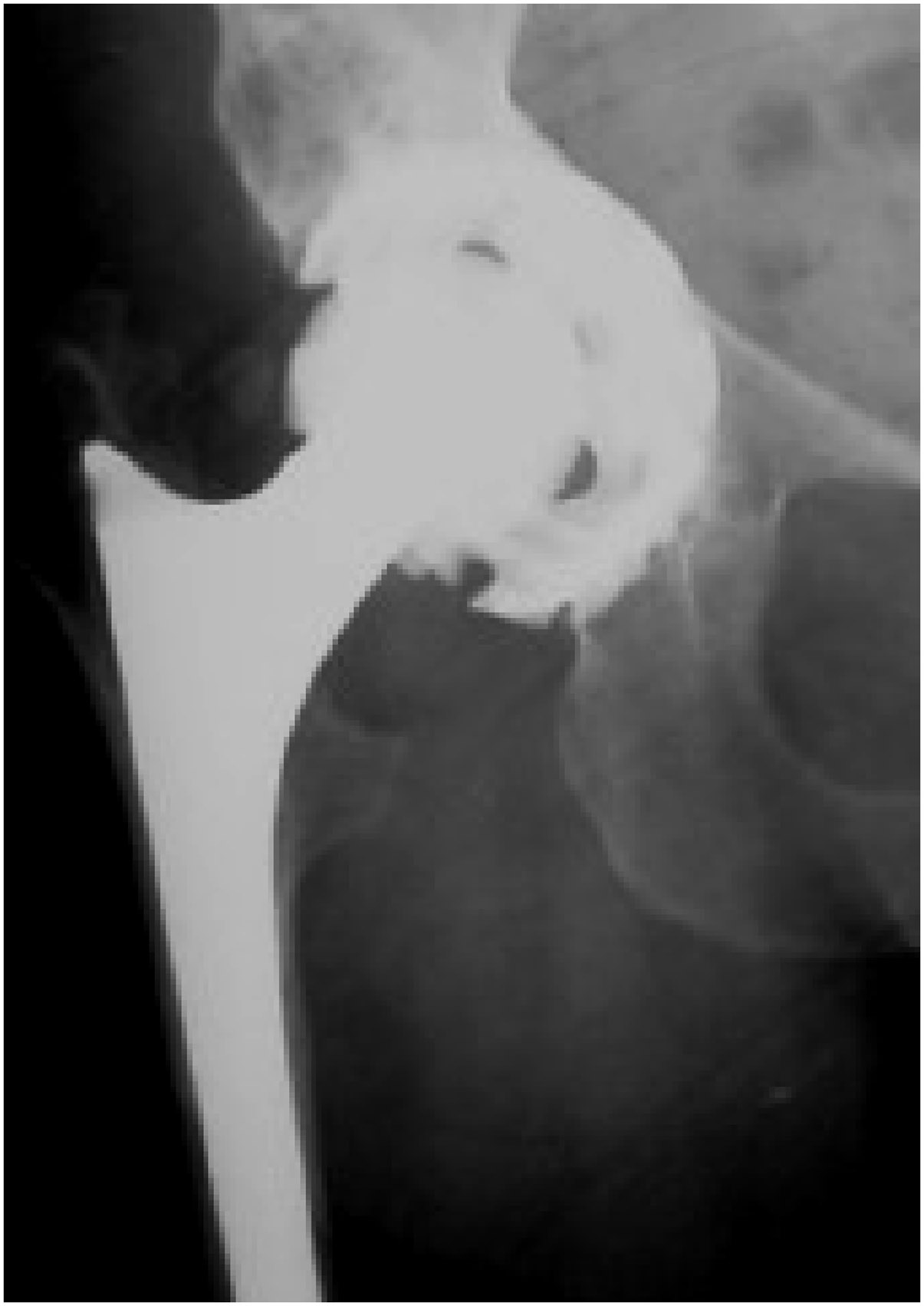

Concernant le cotyle, la plus petite taille ( dite "52", mais de diamètre réel 42 mm ) de la coque monoconique AlloPro était encore trop profonde. Le seul moyen était de la modifier pour la rendre un peu moins encombrante. Pour obtenir ce résultat, j'ai fait fraiser un large chanfrein oblique autour de l'épaulement frontal. Les trous étaient destinés à insérer de nombreux compléments osseux.

J'ai retaillé en forme de Bicon, pour ce cas unique, une fraise à cotyle correspondante afin de diminuer les dégâts prévisibles dans l'acétabulum.

L'implantation s'est déroulée parfaitement et les suites ont été excellentes.

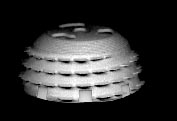

5.3.1.6. Adaptation aux mouvements élastiques du bassin

A la conception du cotyle Bicon Plus, mon souhait fondamental était de réaliser un implant qui suive fidèlement les petites déformations élastiques de l'os du bassin et de la région acétabulaire au cours de l'activité normale d'un patient.

Les déformations naturelles de l'acétabulum sont transmises à la coque par l'ensemble des dents incrustées de façon serrée dans l'os et par le cône principal de la coque en contact direct avec l'acétabulum.

Le comportement élastique dans le bassin d'un cotyle Bicon assemblé est obtenu grâce à la transmission des contraintes provenant du bassin et de la coque jusqu'à l'insert en polyéthylène. L'insert soutient élastiquement la coque en Titane car le contact est strictement sans jeu en tous les points de l'assemblage impacté "Multicône" Titane-Polyéthylène. Il s'agit d'un véritable assemblage composite.

Dans les coques AlloPro ou d'autres coques relativement minces ne disposant pas d'une jonction à grande surface, seul le Titane définit l'élasticité face au bassin, les petites déformations de la coque n'étant jamais transmises à l'insert en polyéthylène, car il reste toujours un jeu entre ces deux composants et le contact n'a lieu qu'en quelques points.

Certaines coques, dont l'épaisseur dépasse 3 ou 4 millimètres peuvent être considérées comme rigides par rapport aux déformations du bassin.

L'os du bassin en cours de déformation se heurte à un obstacle rigide. Ce conflit aboutit toujours à la formation d'une mince couche de tissu conjonctif absorbant le mouvement dû à la différence d'élasticité de l'os et du Titane. A long terme, la migration craniale de l'implant est inévitable.

5.3.1.7. L'épaisseur de la coque varie régulièrement avec les tailles

Dans cet assemblage composite, l'élasticité des 3 éléments, Os - Titane - Polyéthylène, doit rester homogène et seulement des mouvements microscopiques doivent persister. Des petites aux grandes tailles, l'épaisseur des coques en Titane, donc leur élasticité, varie régulièrement. Cette variation ne devait pas rester proportionnelle à la variation des diamètres mais rester inférieure à celle ci pour répondre convenablement à la dispersion des tailles de cotyles ne correspondant jamais exactement à la taille et au poids des patients.

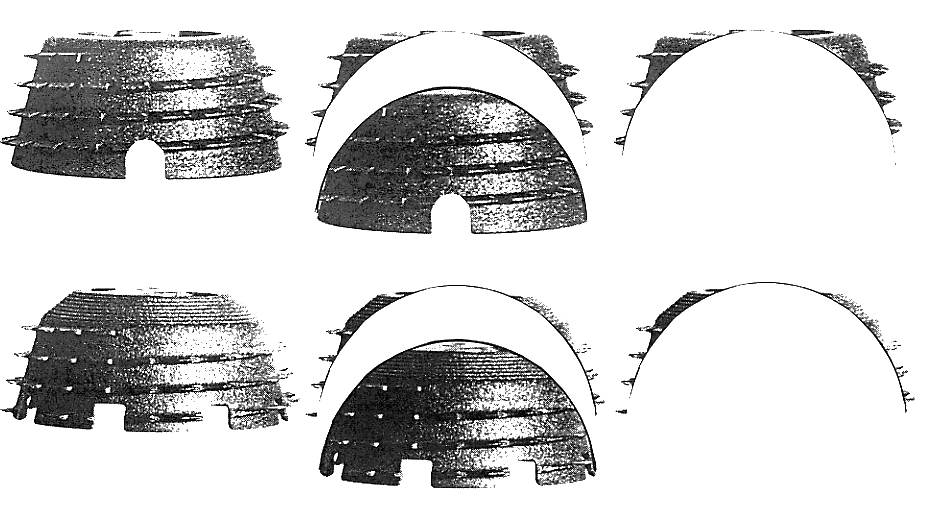

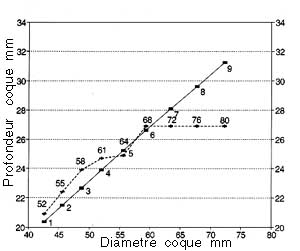

5.3.1.8. Variation de profondeur de la coque avec les tailles

Les petites tailles de coques destinées à des opérations primaires sur des patients de petite taille, ont une profondeur relative proche de la forme hémisphérique. Les grandes tailles, destinées soit à de grands patients, soit à des patients dont l'acétabulum a été élargi par leur pathologie ou une réopération, sont moins profondes.

La variation des profondeurs comparées aux diamètres des coques est très régulière, contrairement aux coques AlloPro dont les variations sont désordonnées. Cette évolution des profondeurs des coques Bicon est obtenue par la Méthode des Facteurs de Croissance.

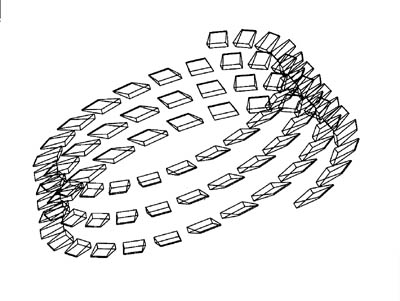

5.3.1.9. Stabilité antirotatoire de l'insert dans la coque

Les premiers prototypes d'inserts standard comportaient 4 oreilles rectangulaires. Les 4 oreilles rectangulaires de stabilisation antirotatoire ont été rapidement abandonnées, avant même la production en série car la stabilité antirotatoire de la Jonction Multicône a très rapidement rendu tout complément antirotatoire inutile.

La stabilité de cette jonction multicône a dépassé ce que j'avais moi-même imaginé lors de sa conception. Egalement, la suppression des oreilles en polyéthylène a rendu possible l'orientation continue de l'insert sur 360°, d'un grand intérêt pour l'orientation précise des futurs inserts antiluxation.

5.3.1.10. Intérêt du filetage à une seule entrée

Contrairement aux coques AlloPro de 1986 qui présentaient un filetage à deux entrées c’est-à-dire à deux spires enroulées l’une autour de l’autre, les coques Bicon Plus présentent un filetage simple.

Grâce à ce filetage simple, la coque Bicon Plus se visse entièrement en quatre tours environ avec un effort de vissage modéré ( la moitié de l'effort pour le filetage à deux entrées ) et une excellente sensation de régularité, et atteint toujours le fond de la préparation.

Par contre, pour le cotyle AlloPro, de même taille, à deux entrées de filetage, un gros effort de vissage est nécessaire sur moins de deux tours sans toujours atteindre le fond de la préparation.

Cette comparaison ne tient pas encore compte de l'amélioration de la forme et de la diminution de l'épaisseur des dents de la coque Bicon Plus.

Une façon imagée de faire cette comparaison est la boîte de vitesses d’une automobile : le cotyle Bicon Plus est vissé aisément en première vitesse alors que le cotyle AlloPro est vissé avec peine en seconde vitesse. Difficile de faire démarrer une voiture en deuxième vitesse sans caler le moteur!

Le couple élevé nécessaire pour visser un filetage à double entrée est tel que la plupart du temps, toute sensation tactile de la résistance osseuse, de l'arrivée du cotyle au fond de la cavité ou du blocage, est perdue. L’effort est tel que l'Opérateur risque parfois de dépasser la résistance mécanique de l’os, de " foirer " le filetage et de dépasser le nombre de tours possible, donc de détruire la structure filetée créée dans l’os quelques instants auparavant. Avec la coque Bicon, la sensation d'augmentation de résistance en fin de vissage est claire et l'Opérateur ne risque absolument pas de dépasser cette résistance.

Par ailleurs, lorsque le nombre de dents d’un filetage à une spire, comme dans la Bicon Plus, est d’environ une cinquantaine, le rayon de chaque dent consécutive augmente peu, et la pointe de chaque dent ne détachera qu'environ un dixième de millimètre d’os. Par contre, avec un filetage à deux entrées, chaque spire est indépendante et ne comporte en tout que vingt-cinq dents environ. L'augmentation de rayon d'une dent à la suivante est double, les deux copeaux à tailler simultanément seront deux fois plus volumineux et résistants, le couple de vissage à exercer est quadruplé.

En ce qui concerne la profondeur atteinte lors du vissage, la coque AlloPro était souvent bloquée avant d’atteindre le fond de la cavité préparée. Des fenêtres au fond de la coque, d'abord pour observer la distance laissée vide et ensuite pour pouvoir la remplir de copeaux d’os, ont dû être crées. ( voir détail ci-dessous § 5.3.1.11. ).

Dans la coque Bicon Plus, ce défaut a été sérieusement réduit par la forme biconique et par la nouvelle conception des dents, et le remplissage de l'intervalle entre la coque et le fond de la cavité préparée est devenu moins fréquent. Quand la nécessité se présente, les trois fenêtres refermables par un obturateur à ailettes rotatives en Titane permettent toujours de remplir l’espace laissé libre.

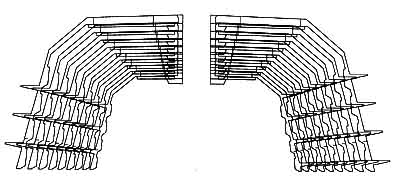

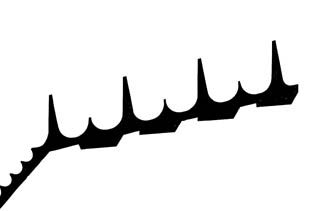

5.3.1.11. LES DENTS

5.3.1.12. Le détalonnage des dents

Cette expression est utilisée dans la taille et l'affûtage des scies, en particulier des scies circulaires. En clair selon ce principe, l'arrière ( le Talon ) d'une dent de scie doit être en retrait par rapport à la Pointe d'Attaque tranchante de la dent pour ne pas frotter sur la pièce en contact. Dans l'ancienne coque Monoconique AlloPro, le contour extérieur commun à toutes les dents est une spirale linéaire à distance constante du corps principal conique. De ce fait, du point de vue mathématique, le rayon au niveau de la Pointe d'Attaque de chaque dent est paradoxalement plus petit que le rayon au niveau du Talon de chaque dent. Le rayon augmente linéairement le long de chaque dent, donc le Talon de chaque dent freine la rotation. Ce défaut a été corrigé tardivement chez AlloPro.

Dès la conception des coques Bicon Plus, j'ai inclus le détalonnage dans le dessin du contour des dents.

5.3.1.13. La souplesse des dents

Le profil des dents de la coque Bicon Plus provient d'un certain nombre de réflexions et d'observations expérimentales. La ligne directrice de la création de ce profil est surtout la recherche de l'idéal exprimé par le mot " isoélasticité ", c'est à dire une élasticité de l'implant voisine de celle de l'os qui s'adapterait aux petites déformations de l'os soumis aux contraintes de la marche. Du point de vue microscopique, chaque point de l'implant face à l'os devrait avoir des déplacements inférieurs à la dimension d'une cellule osseuse, soit environ une trentaine de microns. ( voir § sur les Micromouvements 2.10.2. )

L'expression "isoélastique" a été introduite par Robert Mathys lors de la création de sa tige isoélastique. Malheureusement pour cette tige, l'évaluation de l'isoélasticité a été fortement erronée. La tige s'est retrouvée hyperélastique, c'est à dire beaucoup plus souple que le fémur au même endroit. ( Elle a dû être rigidifiée par la suite par une vis en direction du trochanter ).

Il est évident que l'isoélasticité ne peut être réalisée par un implant fabriqué en série étant donné la grande variabilité des résistances osseuses non seulement par la dureté de l'os mais également par la structure individuelle de l'os spongieux qui peut être plus ou moins dense ou raréfié.

5.3.1.14. Le pas de filetage et le nombre des dents

Dans les coques Bicon, entre deux spires consécutives, le pas de vissage défini par un Facteur de Croissance, se resserre légèrement pour les petites tailles et s'écarte pour les grandes tailles. On obtient ainsi, pour les petites tailles, un nombre de dents suffisant pour permettre un accrochage dans une structure osseuse statistiquement plus fine que pour les grandes tailles.

Contrairement à cela, la coque monoconique AlloPro ayant le même pas de filetage et la même épaisseur de dents pour toutes les tailles, les coques de petites tailles ne pouvaient recevoir qu'un nombre réduit de spires et de dents. La distribution de l'accrochage dans un petit acétabulum devenait aléatoire.

5.3.1.15. Théorie de la fonction secondaire des dents

Ma théorie attribue à la denture des coques deux fonctions successives complètement indépendantes. Une fois remplie la fonctionnalité primaire et évidente de la coque par un autotaraudage efficace par des dents dont la forme a été optimisée, un vissage aisé permettant à la coque d'atteindre la surface de l'os préparé par la fraise, et l'obtention d'une jonction conique entre les cônes principaux de l'os fraisé et de la coque, de mettre l'os en précontrainte uniforme sur toute la jonction, les dents, leur profil, leur dessin et leur pointes tranchantes ont définitivement rempli leur rôle primaire.

Dans la période secondaire, où l'ensemble de la coque est intimement en contact avec l'os, y compris sur la surface des ailettes, la disposition en forme de vis des ailettes n'a plus aucune importance. Ce qui compte c'est la qualité du contact à grande surface du plus grand nombre de dents, la nature microstructurée de la surface des dents et enfin leurs propriétés élastiques.

Par contre, le profil des dents, la surface des dents-ailettes, et leur relative élasticité conservent pour la suite toute leur importance.

Le rôle secondaire de l'ensemble des ailettes devient alors une fonction de remplacement macroscopique de la structure osseuse ancienne qui a été détruite par la pathologie et le fraisage.

Dans le cotyle Bicon, les ailettes se comportent comme une ébauche de structure trabéculaire favorisant la reconstitution de l'os spongieux qui préexistait au voisinage de la couche corticale.

Le corps en titane mince de la coque joue le rôle de la couche d'os cortical dont l'épaisseur naturelle était de un à deux millimètres sur toute la surface hémisphérique de l'acétabulum.

Pour le cotyle Bicon, ce rôle de prothèse de structure osseuse apparaît rapidement après l'implantation du fait de la grande aptitude de ce cotyle à pénétrer dans la cavité préparée et à se rapprocher à moins de un millimètre de toutes les parois.

Le cotyle Bicon ne nécessite pas la repousse osseuse pour assurer sa stabilité primaire. La stabilité primaire est garantie pratiquement à la fin de l'intervention.

Je rappelle ici ce que j'appelle repousse osseuse : reconstruction de l'os supérieure au millimètre et qui a besoin de plusieurs mois pour s'établir. Tous les cotyles précédents, et en particulier le cotyle AlloPro, nécessitaient la repousse osseuse pour combler les espaces non atteints par l'implant lors de son vissage et en particulier au fond du cotyle.

Il s'agit d'une intégration au niveau des cellules osseuses, intégration du métal biocompatible et existence de cellules vivantes osseuses au contact microscopique et peut-être moléculaire avec la surface du métal. J'ai choisi cette barrière arbitraire du millimètre entre les deux variantes parce que le millimètre représente à peu près la limite de ce qu'une observation radiologique peut permettre, en dessous du millimètre entre l'os et l'implant on ne peut avoir de certitude visuelle. Par ailleurs, des artefacts radiologiques peuvent également provoquer des lisérés qui confortent cette limite du millimètre dans cette discussion.

5.3.1.16. Le profil des dents

Je me suis inspiré, pour définir les dents de la coque Bicon, du profil en trompette renversée de la Tour Eiffel, symbole d'une grande stabilité à travers le temps.

Par analogie, les dents de la coque ont une section triangulaire relativement fine, l'angle est d'une douzaine de degrés et des arrondis très larges en forme de trompette réunissent les dents au corps de la coque pour leur assurer une grande stabilité et une élasticité progressive de la base jusqu'à la pointe. Au voisinage de la pointe, les ailettes ont une épaisseur d'environ 0.4 mm variant un peu avec la taille des implants. Cette épaisseur est encore suffisante pour conserver une certaine résistance mécanique pendant la manipulation mais sa finesse permet aux ailettes de s'incruster dans l'os cortical sans provoquer de transport de copeaux.

Malheureusement comme on le verra dans un autre chapitre, le métal qui a été choisi, le Titane pur, a des propriétés mécaniques bien inférieures au métal que j'aurais souhaité lors de la conception, le Titane au Vanadium.

Effectivement, avec le titane non allié, les pointes des dents peuvent se déformer lorsqu'elles rencontrent une broche de Kirschner ou un écarteur, la rencontre avec ces instruments n'étant vraiment pas prévue dans la conception, pas plus que la rencontre d'un arbre dans la conception d'une automobile.

En cas de nécessité de changement d'orientation de la coque, je conseille de dévisser complètement la coque pour éviter de forcer sur la pointe des dents qui ont commencé à s'enfoncer dans l'os. Les dents n'enlevant pratiquement pas d'os, il n'y a aucun risque à recommencer le vissage après un changement d'orientation.

Les arrondis en arc de cercle au pied des dents avec le corps de l'implant jouent également un rôle important pour favoriser la vitalité osseuse tout au fond de l'intervalle entre deux spires de dents.

En effet, si les dents étaient raccordées à angle droit au fond de l'intervalle, jamais les cellules osseuses ne seraient irriguées, vivantes, actives. Je me réfère à l'étude que j'avais préparée en 1999 pour un exposé à Vienne dans lequel j'avais défini le concept d'un " angle solide " minimum en dessous duquel les cellules vivantes au fond d'une cavité en forme de cratère ne peuvent se développer. J'ai évalué cet angle solide minimum à un cône de 6O degrés d'ouverture environ.

Sur les coques AlloPro, l'ostéointégration ne pouvait pas avoir lieu jusqu'à la base des dents justement parce que leur angle de raccordement était sec et sans courbe de transition à la base.

Indépendamment de la recherche de solidité, le souhait d'étendre la vitalité osseuse jusqu'à la base des dents m'a confirmé dans le choix d'arrondis relativement larges à la base des dents et de les faire varier, selon les tailles, avec un Facteur de Croissance indépendant.

5.3.1.17. L'angle des dents avec le cône principal de la coque

Sur des radiographies de genoux ou de hanches, j'ai clairement observé que les travées osseuses aboutissent en direction de la corticale perpendiculairement à la surface de la corticale. Ces travées renforcent la résistance de ces corticales relativement fines, de 1 à 2 millimètres d'épaisseur, les soutiennent comme des piliers, et distribuent les contraintes au sein de l'os spongieux sous-jacent.

Contrairement à la coque monoconique AlloPro dont l'angle aigu sous les dents n'est que de 75°, la face arrière des dents de la coque Bicon est inclinée de 87° par rapport à la surface du cône principal de la coque, ce qui rend les dents quasiment perpendiculaires. Cette disposition, complétée par l'arrondi, supprime l'angle aigu, non ostéointégrable, des coques monoconiques AlloPro.

Cette disposition, visible sur les radiographies, a laissé penser à certains que des dents avaient été déformées lors de l'implantation.

Cela correspond d'ailleurs à mon observation sur de nombreuses radiographies: dans les structures trabéculaires supportant les surfaces de glissement comme dans le genou, ( condyles fémoraux et plateau tibial ) ou dans la hanche ( tête fémorale et acétabulum ), les travées osseuses aboutissent visiblement perpendiculairement à la corticale. Cela correspond au rôle secondaire d'ébauche de structure trabéculaire.

5.3.1.18. Epaisseur et dimensions des dents définies par Facteurs de Croissance

Les variations des dents de la coque Bicon Plus en épaisseur, en longueur, en distance et en pas de filetage sont régies par plusieurs Facteurs de Croissance indépendants de la taille de l'implant. Elles ne sont pas proportionnelles à la taille de l'implant.

En comparaison, dans les coques monoconiques AlloPro toutes les dents de la plus petite taille 52 à la très grande taille 72 avaient une profondeur de 5mm constante, une épaisseur constante, un écart constant entre les spires. Pour toutes les tailles les pas de filetage des dents étaient inchangés, ce qui entraînait un angle entre les spires et l'axe de la coque une variation excessive et incontrôlée.

Pour conserver aux dents, tout en recherchant une finesse leur laissant de la souplesse, une solidité mécanique suffisante pour que la manipulation lors de l'implantation ne les endommage pas, j'ai appliqué des Facteurs de Croissance indépendants les uns des autres. Cette variation a été plus modérée que la variation des diamètres. Si la variation de l'épaisseur des dents était restée proportionnelle au diamètre des coques, les dents des très petites tailles n'auraient pas conservé une solidité suffisante, et les dents des grandes tailles auraient été insuffisamment élastiques.

5.3.1.19. Le jeu entre l'insert et la tête prothétique

Comme il est normal pour tous les cotyles, le diamètre de la cavité sphérique est légèrement plus grand que le diamètre nominal de la tête. Le diamètre des têtes en céramique correspond au diamètre nominal, par exemple 28.000 mm, à quelques microns près. Cette précision est loin d'être réalisable avec les inserts en polyéthylène. Le diamètre intérieur de l'hémisphère du polyéthylène de 28,8 mm laisse un jeu de 0,4 mm tout autour de la tête.

Ce jeu permet d'éviter le serrage de la tête par l'insert à la façon d'un frein à disque au moment précis où la charge en compression de la tête dans le cotyle est maximale et où, après transmission de la déformation élastique du bassin, l'ensemble composite coque mince en titane et insert en polyéthylène se déforme et se resserre.

Dans le cas d'un d'un couple de glissement métal-métal, le jeu entre la tête métallique et le siège de glissement doit être nettement inférieur. Le siège de glissement conserve néanmoins une certaine souplesse dans son montage en sandwich et le jeu doit être suffisant pour éviter un frottement trop intense et l'effet de freinage.

Dans le cas d'un couple de glissement céramique-céramique, on peut considérer que le siège de glissement en céramique est pratiquement rigide, la définition du jeu résiduel incombe au fabricant commun des deux composants du couple.

5.3.1.20. Le dépassement de l'insert de la coque métallique

Tous les inserts Bicon, après impaction, doivent dépasser d'environ un millimètre de la coque métallique. Selon l'Opérateur, les forces d'impaction sont variables et le dépassement final ne peut être constant. Une petite variation est de plus prévisible du fait des tolérances dimensionnelles à la production sur les deux composants. J'ai exclu une bordure supplémentaire pour couvrir l'épaisseur du bord de la coque car elle risquerait exceptionnellement d'empêcher l'impaction complète de la Jonction Multicône. Pour garantir ce léger dépassement, dans la conception des inserts antiluxation en polyéthylène ou en métal-métal, il a été nécessaire de faire légèrement sortir le centre de la tête sphérique pour donner au débattement du col toute l'amplitude possible.

5.3.1.21. Historique des fenêtres de la coque monoconique AlloPro Zweymüller

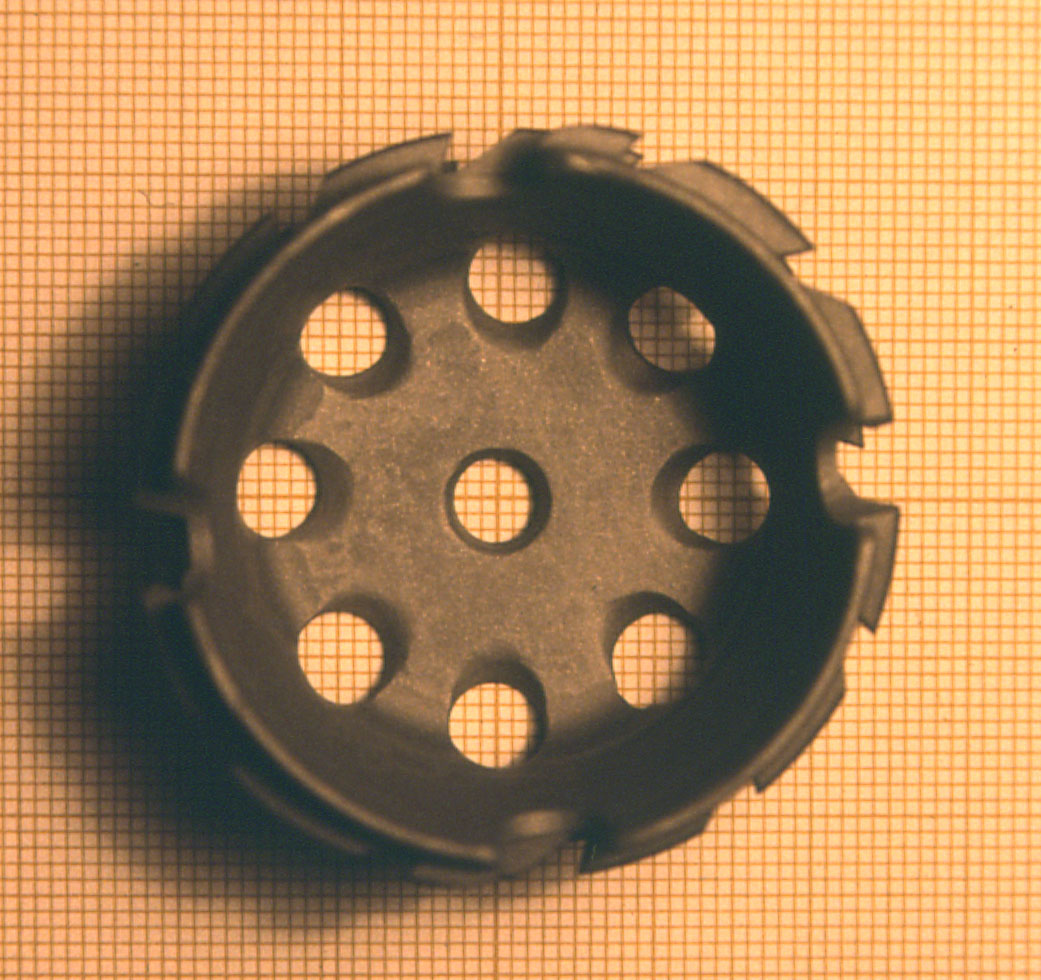

M'étant rendu compte plusieurs fois, en cours d'assistances opératoires, que la coque monoconique AlloPro n'atteignait pas toujours le fond de l'acétabulum, j'ai proposé en 1987 chez AlloPro de percer quatre trous circulaires dans le disque frontal de cette coque.

L'idée de départ était la nécessité de pouvoir contrôler la distance restante entre le fond du fraisage de préparation de l'acétabulum et le disque frontal de la coque. Ces trous rendaient aussi possible le contrôle de l'inclinaison de la coque par rapport au fraisage initial, et d'y insérer quelques petits morceaux d'os. Cette modification n'a pas été retenue.

J'ai expérimenté l'intérêt des trous permettant le contrôle du fond et le remplissage par des fragments osseux ou de substitut osseux à l'occasion d'un cas réel du Professeur Touzet.

Pourtant, environ deux ans plus tard, deux fenêtres en forme de haricot ont été pratiquées au fond de la coque monoconique AlloPro. Une barre diagonale supportait le filetage de fixation sur l'instrument de vissage. La nécessité fréquente de combler l'espace frontal résiduel était devenue une évidence.

Les deux fenêtres au fond de la coque et la barre diagonale supportant le filetage de fixation ont fait l'objet d'un brevet déposé par Sulzer.

Dans cette zone de la coque, la crainte du contact direct entre le polyéthylène et l'os était justifiée, suite aux sévères déceptions à moyen terme du cotyle de Endler en polyéthylène massif. La suppression du contact direct du polyéthylène avec l'os a été résolu par l'incrustation d'un disque en tôle de Titane sur le front de l'insert en polyéthylène.

J'avais observé, dans les coques monoconiques AlloPro, que des fragments d'os posés à travers les fenêtres ressortaient lors de la mise en place de l'insert et qu'en conséquence l'insert ne s'encliquait pas correctement. Il fallait extraire l'insert, replacer les fragments et repositionner l'insert.

5.3.1.22. Les fenêtres de la coque Bicon Plus

Je voulais, dès le début de la conception de la coque Bicon Plus, trouver des solutions alternatives et si possible meilleures.

Puisque deux fenêtres et une barre transversale étaient brevetées, j'ai décidé de percer trois fenêtres en forme de secteur circulaire, d'environ 60 degrés. Pour que le polyéthylène ne se trouve pas en contact avec l'os et que d'éventuels fragments d'os de comblement ne puissent ressortir par les trois fenêtres lors de l'impaction de l'insert, j'ai imaginé une fermeture rotative en Titane fixée à l'intérieur du fond de la coque. Ce système d'obturation composé de trois secteurs circulaires recouvre simultanément les trois fenêtres après une petite rotation.

5.3.1.23. La fermeture des fenêtres sous tension, sans jeu et sans débris d'usure

De mon expérience chez Carl Zeiss, je savais que tout assemblage mobile devait être sans jeu. J'ai donc stabilisé ce système d'obturation des fenêtres par un effet de ressort. Pour obtenir cet effet de ressort, j'ai dessiné le fond de la coque légèrement conique afin que les secteurs d'obturation soient déformés et mis sous tension permanente. La lame de Titane de l'obturateur à secteurs est fixée par un rivetage relativement ferme sur le fond de la coque. Ce système d'obturation à secteurs est décrit dans le brevet contenant les innovations que j'ai apporté à la coque Bicon Plus, consultable en annexe 6.8.4. Ce brevet est devenu propriété du Groupe Smith et Nephew.

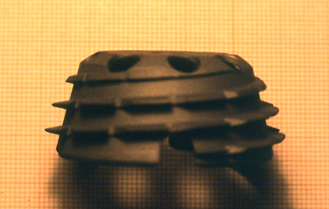

5.3.1.24. Choix du métal de la coque

Dès l'origine, j'avais conçu la coque Bicon Plus en alliage de Titane au Vanadium TA6V, cet alliage possédant de grandes qualités mécaniques comme le montre sa large utilisation en aéronautique.

La première coque vissée monoconique AlloPro a été produite en Titane pur et non allié, mais les médiocres propriétés mécaniques de ce Titane non allié n'ont pas donné lieu à des problèmes car la coque était encore assez épaisse.

C'est seulement sur la coque Bicon, plus mince, que la relative fragilité du Titane non allié a eu pour conséquences quelques fissures périphériques et quelques dents déformées ou cassées.

Les premières séries de coques Bicon Plus ont été fabriquées par tournage et fraisage à partir de barres cylindriques de Titane . Par la suite, pour une question d'économie de Titane et de gain de temps en production, les coques fabriquées en grande série ont été usinées à partir d'ébauches en forme de coupelles de Titane obtenues par forgeage. Paradoxalement, le forgeage n'a pas apporté au Titane des coques les propriétés mécaniques avantageuses qu'il apporte habituellement au Titane des tiges de prothèses.

Le forgeage des coupelles orientait la structure cristalline du métal en direction radiale, donc dans une orientation perpendiculaire aux contraintes équatoriales d'extension que les coques pouvaient recevoir dans certains cas extrêmes. Dans quelques cas, des inserts encore mal orientés au moment de l'impaction, ont provoqué des fissures radiales. Je suis persuadé que les porte-cotyles étaient responsables cette mauvaise inclinaison.

Les fissures observées pouvaient aussi avoir comme point de départ les coins des créneaux de vissage trop parfaitement rectangulaires et sans aucun arrondi. L'origine de cette forme sera expliquée plus bas.

Le choix du métal des coques Bicon Plus s'est porté par le Producteur, probablement pour des raisons de marketing et de similitude avec les coques AlloPro, sur du Titane non allié plutôt que sur un alliage de Titane au Vanadium ou au Niobium, mécaniquement plus résistant.

Quelques dents, dont le métal était fragile, se sont cassées par la rencontre avec un écarteur ou une broche dégageant l'acétabulum, plantée un peu trop près.

5.3.1.25. Les créneaux de vissage

J'approuve la suppression récente des créneaux de vissage dans la mesure où une instrumentation fiable est disponible. Une périphérie continue de l'instrument porte cotyles est nécessaire pour conserver la circularité de la coque et la rigidifier pendant le vissage.

Pour les nombreux utilisateurs qui ont implanté des coques comportant des créneaux de vissage, je tiens à en retracer l'historique plus bas et à préciser les contraintes qui m'ont été imposées par le Producteur.

5.3.1.26. Historique de l'instrumentation

Pour l'implantation des cotyles Bicon Plus, il était obligatoire de pouvoir utiliser au début l'instrumentation des coques monoconiques AlloPro déjà largement implantées en 1993, après une éventuelle adaptation minimale. Il n'était pas question de changer fondamentalement le mode de vissage habituel des coques.

Les clés à cotyles des coques monoconiques AlloPro comportaient 4 " oreilles " cylindriques qui s'accrochaient dans les 4 évidements, en forme de demi cercle, à la périphérie de la coque. Cette forme était la conséquence directe des 4 " oreilles " de stabilisation antirotatoire des inserts en polyéthylène. Ces 4 oreilles cylindriques faisaient l'objet d'un brevet.

J'ai donc dû rechercher, pour la coque Bicon Plus, une forme différente, concrétisée par des créneaux rectangulaires, et en conséquence des clés comportant des becs également rectangulaires.

5.3.1.27. Conception des clés à cotyles pour le Bicon Plus

Dès la conception des coques Bicon Plus, sachant que je voulais les rendre relativement souples et minces, les clés à cotyles devaient obligatoirement exclure toute déformation des coques pendant le processus de vissage et d'autotaraudage. Pour obtenir cette rigidification et empêcher la déformation permanente du fond de la coque, j'ai défini un cylindre central sur les clés à cotyles venant pratiquement en contact avec le disque central de la coque.

Un espace de 100 microns environ devait être réservé entre le nez de la clé à cotyles et le disque frontal pour permettre une déformation élastique temporaire du fond de la coque et mettre la coque sous précontrainte jusqu'à la fin du vissage.

Cette rigidification était obtenue lors de la mise sous tension du disque frontal de la coque par le dernier demi-tour de la vis de fixation sur la clé.

Les clés à cotyles pour Bicon Plus ont été produites sans portée circulaire complète.

Au cours du vissage, la coque est soumise à des efforts importants et la résistance osseuse rencontrée tout autour de l'acétabulum est loin d'être uniforme. La coque non rigidifiée sur sa périphérie pouvait s'ovaliser et l'opérateur ne s'en rendait compte qu'au moment du positionnement de l'insert qui présentait une résistance inattendue. Ce défaut se corrigeait, la plupart du temps, par une impaction plus violente qui pouvait entraîner une fissure de la coque.

J'approuve la suppression de ce système de clés à cotyles ( 9.7.1.Doc4, p91, fig12 ). J'espère toutefois que le nouveau système sans créneaux assure comme je le souhaitais à l'origine, la rigidification temporaire de la coque pendant le vissage.

La tige filetée fixant la coque AlloPro sur la clé correspondante était parfaite tant que le disque frontal des coques n'avait pas encore de fenêtres. Quand le disque frontal a été percé par les deux fenêtres, la tige filetée, serrée un peu vigoureusement, tirait et déformait la barre centrale. Cette barre centrale déformée empêchait parfois l'encliquage correct de l'insert.

5.3.1.28. Fraises à cotyles

Les fraises pour les coques monoconiques AlloPro, avec arêtes frontales relativement agressives et perforant fréquemment le fond de l'acétabulum devaient également être utilisables pour les coques Bicon au début de leur commercialisation.

En fait, la fabrication de fraises biconiques s'est avérée rapidement nécessaire car l'échelonnement des tailles des coques monoconiques AlloPro et des coques Bicon Plus , échelonnées par la méthode des Tailles Optimisées et calculées avec des Facteurs de Croissance, différait notablement pour certaines tailles.

5.3.1.29. Dimensions des créneaux de vissage

La forme rectangulaire des créneaux de vissage étant établie, un impératif de production a entraîné la nécessité de dimensions constantes des créneaux de vissage pour les neuf tailles de coques. En effet, le centrage des ébauches sur certains automates de la production était obtenu par une croix constituée de 4 barres de section rectangulaire, commune à toutes les tailles. J'ai dû renoncer aux créneaux de dimensions régulièrement échelonnées, dont les dimensions et profondeurs étaient déjà calculées par les Facteurs de Croissance.

5.3.1.30. Les raisons des 8 créneaux périphériques de la coque

Comme je l'exposerai plus loin, la ligne générale de la coque Bicon Plus était d'être relativement mince et souple.

Pour améliorer la souplesse, j'avais prévu 8 créneaux de profondeur différente en fonction des tailles. Par ailleurs, je savais déjà que des inserts inclinés antiluxation seraient indispensables dans les années à venir et qu'ils nécessiteraient des orientations stables que les 8 créneaux, chacun orienté à 45°, permettraient.

Malheureusement, pour des raisons de fabrication, ces créneaux se sont retrouvés par la suite de dimension constante. Cela a eu pour conséquence des créneaux trop grands pour les tailles 1, 2 et 3.

5.3.1.31. Mise en place de l'insert manuellement ou avec un instrument ?

La fixation des inserts dans la coque a lieu par la Jonction Multicône. De même qu'avec une jonction conique simple, le centrage et l'orientation de l'insert s'effectue naturellement sauf si cette orientation naturelle est contrariée par le porte inserts. En effet, les longs manches rigides des porte cotyles empêchent l'Opérateur de ressentir la tendance naturelle de l'insert à s'orienter correctement dans la coque. Il arrive même que des Opérateurs commencent à impacter l'insert encore monté sur le porte inserts sans avoir senti que l'orientation n'est pas encore parfaite.

C'est pour éviter ce risque que je conseille de commencer toujours par la mise en place manuelle de l'insert par des petits mouvements d'orientation et de rotation. Ainsi, la sensation de la bonne orientation devient évidente et la phase d'impaction peut être démarrée.

5.3.1.32. Impaction de l'insert avec instrument sphérique

Il est impératif d'impacter les inserts en polyéthylène dans la coque Bicon avec un instrument sphérique sans bordure. L'appui doit avoir lieu au fond de la surface hémisphérique pour permettre à l'insert de se resserrer légèrement suite à la mise sous tension de la Jonction Multicône. Egalement, l'impacteur sphérique sans bordure ne risque pas d'influencer dans une mauvaise direction et de façon dissymétrique l'orientation naturelle de l'insert.

5.3.1.33. Extraction éventuelle de l'insert

La nécessité d'extraire un insert fixé par Jonction Multicône est exceptionnelle. Pour ne pas compromettre la solidité finale et la fiabilité de la jonction, je n'ai pas voulu rendre les inserts trop facilement extractibles. Pour environ trois cas sur mille, les 997 autres auraient été pénalisés.

En cas de nécessité absolue d'extraction, il est possible de percer deux ou trois trous dans le polyéthylène jusqu'à la rencontre avec le titane et d'y visser des vis à corticale après taraudage qui permettent de soulever l'insert en douceur en serrant alternativement les vis.

----

Implant suivant :